みなさん、こんばんは。川崎市議会議員(宮前区選出)の矢沢孝雄です。

今回は、先日実施した有志議員による中学校給食センターの視察について報告させて頂きます。

なぜこのタイミングで中学校給食センターの視察なのか?についてお伝えさせていただくと、大きな目的としては以下の部分を観点として持って視察をさせて頂きました。

② 新型コロナウイルスによる影響「食生活の変化等」の確認(近年給食の残し、残渣の増加等が報告されている)

- 南部中学校給食センター視察

- センター全体の概要についての説明を受ける

- センター内視察「調理パート員による調理の様子」

- センター内視察後の意見交換前に動画視聴

- 川崎市内産農産物「トマト」を使った献立

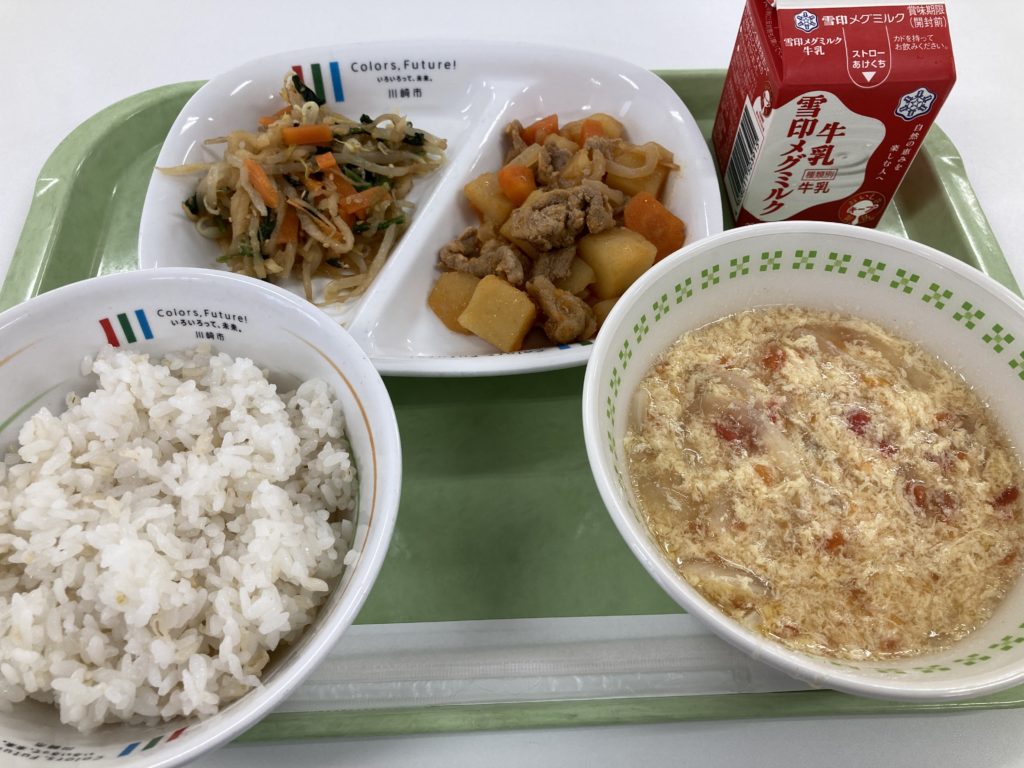

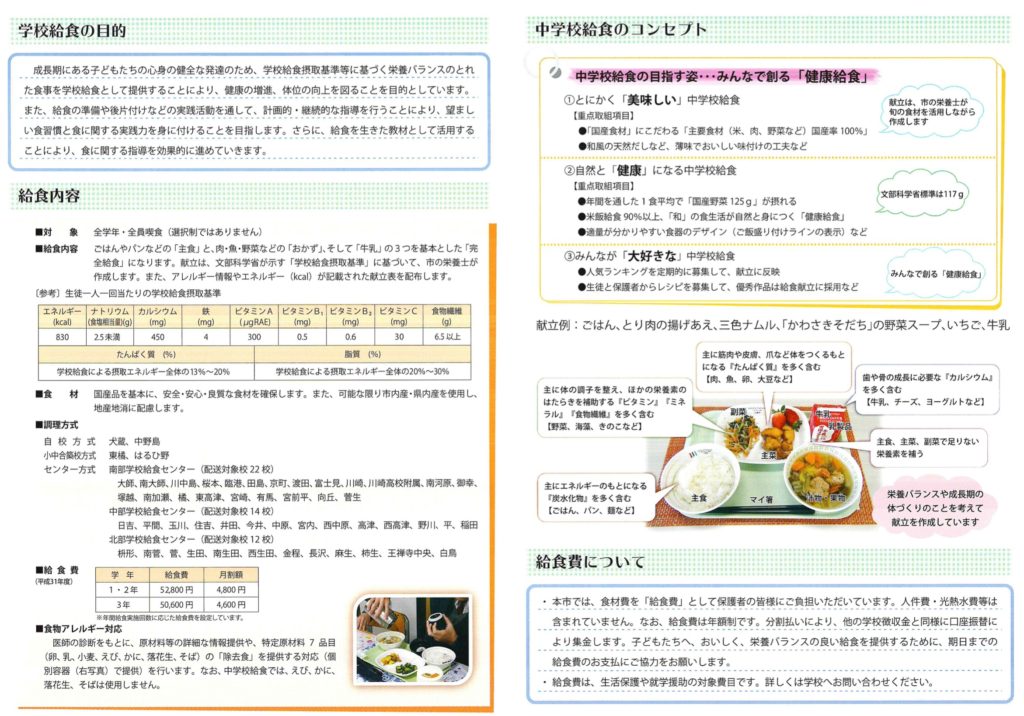

- 今回はA献立「麦ご飯、韓国風肉じゃが、切り干し大根のナムル、トマトと卵のスープ、牛乳」

- 献立にはB献立もあり、全域でA・Bを分けることで最も効率的に施設機能を活用できるとのこと

附帯決議:市内在住者の積極的な雇用

学校給食センターの議案には、議会において議決時に「附帯決議」が付いています。

「議案第132号 (仮称)川崎市南部学校給食センター整備等事業の契約の締結について」に対する附帯決議案

その中の一つとしての取り組み「地域の活性化について」の取り組みを確認しました。

学校給食センター事業における地域の活性化の一例として、調理業務等の従事者の市内在住者の積極的な雇用を行っていただいています。

表:令和2年10月現在の調理パート雇用状況

| センター名 | 南部学校給食センター | 中部学校給食センター | 北部学校給食センター | 合計 |

|---|---|---|---|---|

| 調理パート在籍者数 | 78名 | 108名 | 31名 | 217名 |

| うち市内在住者数 | 56名 | 98名 | 21名 | 175名 |

| 割合 | 71.8% | 90.7% | 80.6% | 80.6% |

勿論、地域の活性化という観点は雇用だけの効果ではありません。

市内産農産物を給食に活用していただいたり、その他調達にあたって市内事業者が関わっていたりします。

「中学校給食x市内産農産物」については、議会で初めて取り上げ、現在に至るまで取り組み続けてきたテーマの一つです。

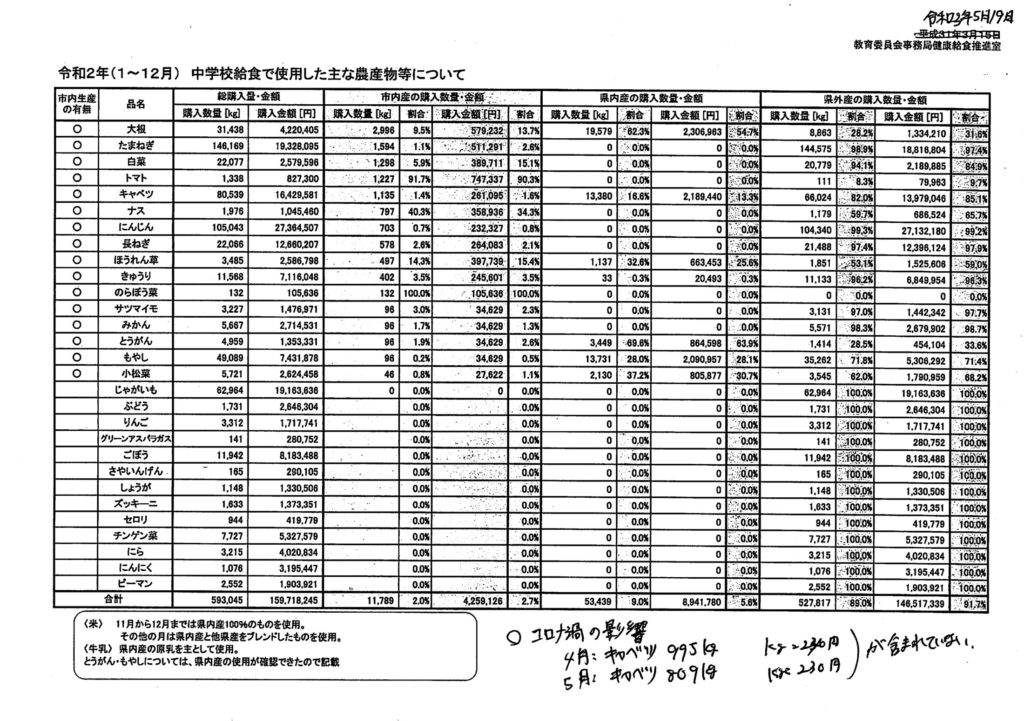

そういった中で、直近(令和2年1月〜12月)の市内産農産物利用状況についても確認させて頂きました。

コロナの影響により、4月・5月については休校等により給食が提供されなかったこともあり、予定していた市内産キャベツが使われませんでした。

それを差し引いても、令和2年1月〜12月の実績としては、「約1.18トン、約426万円」の購入量となりました。

少しずつではありますが、伸びてきている数字となっています。

附帯決議:モニタリング状況について

川崎市の中学校給食提供の仕組みは、PFI方式を採用しており、川崎市とPFI事業契約を締結した特別目的会社(SPC)が以下の業務を日々遂行しています。

② 開業準備業務

③ 給食センターの維持管理に関する業務

④ 給食センターの運営に関する業務

そして、議会の附帯決議にも記載したとおり、定期的な川崎市による事業者へのモニタリングを通じて業務実施状況を確認し、要求水準書に規定された水準を満たしているかチェックしています。

意見交換の中では、給食開始から3年が経過した中で、モニタリング状況を確認させて頂きました。

附帯決議:災害時における対応

こちらも附帯決議が付されているものについて、その後の対応を確認させて頂きました。

川崎市では、要求水準書において「事業者は災害等が発生した場合、施設設備の使用及び調理人員の提供等について、市に協力するよう」と規定しています。これを踏まえ、平成29年8月に市と事業者において「災害時の協力内容に関する協定」を締結しています。

電気が停止した場合には、換気設備を含め調理機器が作動しない為、ライフラインが復旧後、災害対策本部の要請等を踏まえ、本協定に基づき、事業者への協力を求めていく体制となっていることを確認しました。

【想定される具体的な活動内容】

・ 運営企業の物流センターや関連会社からの食材の調達

・ 学校給食センターに貯米されている米その他の調理可能な食材を活用して、ご飯や味噌汁等を調理する

・ 調理した食材やその他の支援物資等について配送車両を活用して避難所に配送する

ただ、意見交換の中でも確認されたのですが、協定こそあるものの、実際のマニュアルや訓練が行われているわけではないという点、誰から誰に連絡をするのか等、災害対応として機能するレベルに昇華させていく必要があるとのことでした。この点は今後の課題となってきます。

中学校給食の状況から考えるコロナ禍の影響

これまでは、附帯決議の履行状況の確認という一つ目の目的についてお伝えをさせていただいておりました。

次に、2つ目の目的についてですが、教育委員会との意見交換の中で、コロナ禍ということもあり以下のような変化が各学校で発生している。

・ これまで班形態になって机をくっつけて食事をしていたのが、正面を向いて給食を黙って食べるようになった

・ 残った給食について、これまでじゃんけんなどで自由に児童生徒自身がおかわりに行っていたのが、希望生徒を確認し先生が対応している

上記いずれも、学校によって対応が異なるとは思いますが、結果的に残渣(給食の残り)が増えているとのことで、社会環境の変化やストレスによって「食欲がない」といった子ども達もいるのではないかと推察します。

最後となりますが、給食のアレルギー対応についてこれまでは、月単位で「給食か、(持参)弁当か」を選ぶ形だったものが、この度の公会計化の取り組みによって、日単位で「給食か、(持参)弁当か」を選択できるようになったとのことです。勿論、(持参)弁当にした場合、その分の給食費は減額となるとのことです。

保護者・子どもにとってより良い方向に日々改善しつつも、いつ発生するかわからない大災害に向けた対応、長引くコロナによる食生活や子どもたちへのストレス、こういった課題にも向き合いながら、現場での努力を重ねていることが確認できました。

今回は、「中学校給食センターの視察について」報告させて頂きました。

ご対応いただきました教育委員会の皆様、センターで働いている方々に感謝申し上げます。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

-300x169.jpeg)