地方議員研究会で勉強!!これからの地域公共交通を考える!

実は初めて早稲田大学に行きました

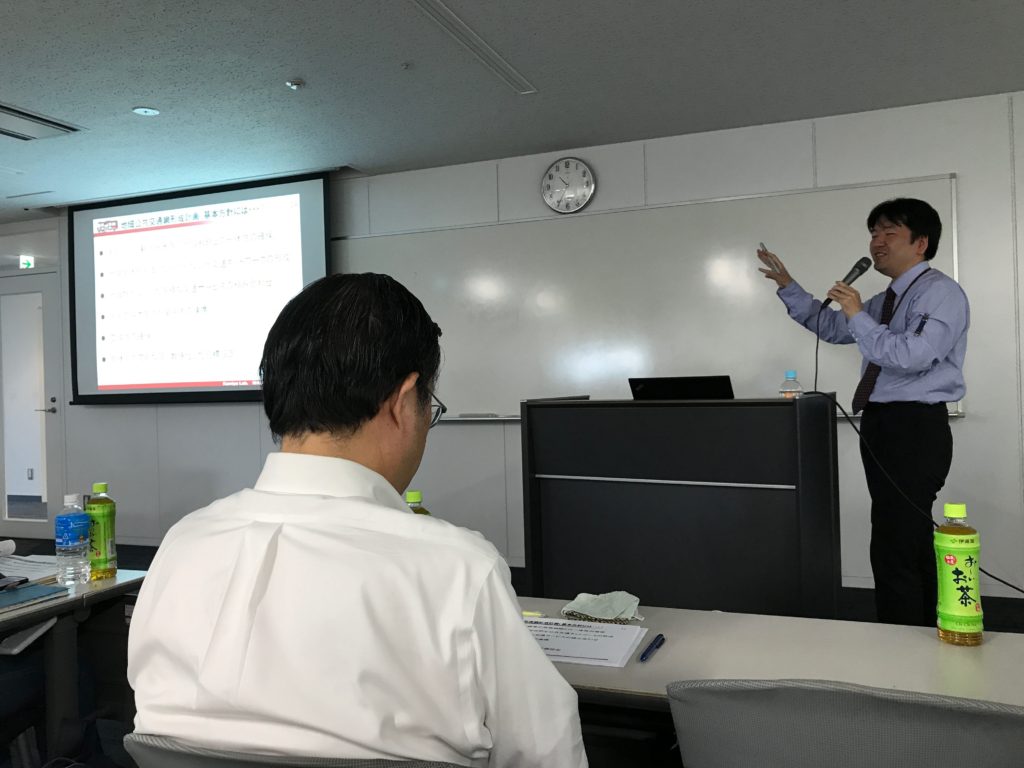

14日は、朝から夕方まで一日使って地方議員研究会のセミナーに出席致しました。講師は株式会社早稲田大学アカデミックソリューション早稲田大学スマート社会技術融合研究機構の井原 雄人先生。

テーマは以下2点。

・地域公共交通の基礎知識

・地域公共交通を守る工夫の様々な実例

市議会議員として地域の仕事を優先にしながらも時間を見つけ、政策力を付けていくことが求められると考えています。すべてはより良い地域にしていく為に考えることであり、現場に顔をだすことで得られることが多いのは、先ず間違いないと思っています。

一方で知見を得ることや、全国自治体の先進的な事例を勉強したり、国や県の取り組みを理解していかなければ、時には行政の持っている能力を上回る要望の実現に時間と労力を費やす結果になってしまうこともあります。

あーだこーだ語って終わりではなく、実現可能性を模索するためには、知識として持っているかどうかというのは非常に重要なことです。

地域公共交通の種類は、鉄道・LRT(次世代型路面電車)、路線バス、乗合タクシー、デマンド交通(タクシー等)に分かれますが、実は本市川崎市は全国的に進んでいて、井原先生もよく視察に訪れているとのことです。

今回の受講を受けて何を得たか?ここが何よりも大切なわけです。当方は以下のようなことを感じ、得ることが出来ました。

・本市は、2017年に人口150万人を突破し、ピークの2030年までその人口は増え続けていくと予想されている。加えて、長年にわたって検討され、北部を中心とした市民から期待の高かった川崎市縦貫鉄道計画が廃止の方向性となった。当方が中心に活動している宮前区においては、鉄道不便地域が散見され、地域の重要な足は路線バスが中心となっており、多くの課題もありながら地域が主体となってコミュニティバスの導入も進めるなど先進的な取組を行ってきたが、改めて10年後、20年後の地域公共交通がどういった姿であるべきかを考えていかなくてはならない時期に差し掛かっていると考えている。

・本セミナーを参加することで、行政との議論の中で、必要となる基礎知識を学ぶことでき、バス事業を中心にその評価を行政から提出される資料だけでなく、議員側でも改めて考えていく良い知見を得ることが出来た。原則禁止されている白タク的な取組である自家用有償旅客運送も、現在の本市では馴染まないが、人口減少を迎えたタイミングでは議論として必要になってくる。現在の本市においては、路線バスだけでなく、地域には「路線不定期」のニーズもあると考えている。観光資源のPRが今ひとつである本市において、路線を定めて予約によって運行するといった「路線不定期」の運行計画も活用できないかと感じた。

・また、交通系ICカードの利用が地域公共交通の中で急速に進んでいる。川崎市においても市バス乗車時に利用アンケートをとっているが、交通系ICカードの利用が多いことが予想される。交通系ICカードは電子情報として、上手く活用すれば商業振興やマーケティング、地域振興に役立たせることができる。今回の勉強会で、交通系ICカードを活用した取り組みを学ぶことができた。先進的に多くのことを進めている本市だが、交通系ICカードを活用した取り組みに関しては正にこれから。

等々、色々なことを学ばせていただきました。これからも地域に根ざした活動を第一に、政策力を付ける為の自己努力にも努めていきたいと思います。

少し脱線!!今回の勉強会の会場となった早稲田大学ですが、実は私初めてでした。。。そういった意味でもわくわくが隠しきれませんでした笑

お昼ごはんは、学生がよく行ってそうな定食屋が良いな〜と思いながら、早稲田軒なる中華料理屋?に!

五目チャーハン!美味しかったです!ごちそうさまでした。