実は転出超過状態にある川崎市の子育て世帯数!!〜多世代同居・近居の取組〜

みなさん、こんばんは。川崎市議会議員(宮前区選出)の矢沢孝雄です。

今回も川崎市議会第4回定例会で取り上げた質問についてご紹介をしていきたいと思います。今回ご紹介するのは、「多世代同居・近居の取組」について。

現在の川崎市の子育て世帯の状況を数値で指摘させて頂いた後、数多ある子育て支援施策を進めていく中でも、今までの川崎には無かった制度を作ってみても良いのでは!?という質問になっています。

それでは以降は、質問と答弁のやり取りでご紹介します。

実は転出超過状態にある川崎市の子育て世帯数

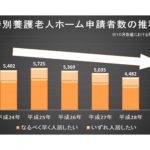

はじめに、転出入の状況についてでございますが、長子の年齢が18歳未満である子育て世帯の平成24年度から平成26年度までの3か年平均における転出入の状況については、転出が転入を上回っており、子育て世帯が市全体で約1000世帯転出超過となっております。この傾向につきましては、平成27年と28年の社会動態において、0歳から9歳のこどもが転出超過になっていることを踏まえると、現在も続いていると想定されます。

また、区別の転出超過の状況につきましては、川崎区約10世帯、幸区約100世帯、中原区約250世帯、高津区約200世帯、宮前区約100世帯、多摩区約350世帯となっており、、麻生区は転入超過となっております。

次に、原因と分析についてでございますが、市外へ転出された子育て世帯に対する転出理由等のアンケート調査を本年10月に実施し、現在、分析を進めているところでございます。転出理由といたしましては、例えば、子の成長や持家の取得にあたり、より広い住宅や費用負担の少ない住宅の選択、利便性の向上、親との近居・同居等を理由とした回答をいただいていたところでございます。

また、区別の転出超過の状況につきましては、川崎区約10世帯、幸区約100世帯、中原区約250世帯、高津区約200世帯、宮前区約100世帯、多摩区約350世帯となっており、、麻生区は転入超過となっております。

次に、原因と分析についてでございますが、市外へ転出された子育て世帯に対する転出理由等のアンケート調査を本年10月に実施し、現在、分析を進めているところでございます。転出理由といたしましては、例えば、子の成長や持家の取得にあたり、より広い住宅や費用負担の少ない住宅の選択、利便性の向上、親との近居・同居等を理由とした回答をいただいていたところでございます。

とこういった答弁をいただいたのですが、正確な数字&表にまとめてみると、各区の状況は以下のようになっています。また、現時点もこの傾向が継続していると思われます。

多世代同居・近居の取組について

市総合計画の様々なところに、ふるさとづくりという言葉が出てきます。まちづくりの基本目標である「安心のふるさとづくり」しかり、5つの基本政策で掲げる「子どもを安心して育てることのできるふるさとづくり」など、様々な箇所で掲げられていますが、私は人が自分の住んでいるところを「ふるさと」と想うには、長期間定住していただくことが大前提だと考えています。そういった意味で、市長の掲げるマニフェストに「若い世代の流入や定住を促すための誘導策を講じます」の記載には大変期待しているところです。

定住促進のための施策は様々あるかと存じますが、子育て世代の転出超過が現実に起きているという実態も踏まえ、今後はより、子育てを多世代でサポートできる体制の充実や、共助関係の構築を図り、若年世代の呼び込みや定住化を促進する為の施策(多世代同居、近居の取組み)を積極的に進めるべきと考えますが、市長の見解を伺います。

定住促進のための施策は様々あるかと存じますが、子育て世代の転出超過が現実に起きているという実態も踏まえ、今後はより、子育てを多世代でサポートできる体制の充実や、共助関係の構築を図り、若年世代の呼び込みや定住化を促進する為の施策(多世代同居、近居の取組み)を積極的に進めるべきと考えますが、市長の見解を伺います。

少子高齢化の急速な進展や、生産年齢人口の減少が見込まれる厳しい状況にあっても、本市が持続的に発展していくためには、子育て世帯の流入や定住を促すことが重要であると考えております。

このため、子育て世帯の居住ニーズに対応した施策等を構築し、子育て世帯の不安感や負担感の軽減を図るなど、子育てしやすい住まいや環境を整備することにより、誰もが安心して住み続けられる地域の実現を目指してまいります。

このため、子育て世帯の居住ニーズに対応した施策等を構築し、子育て世帯の不安感や負担感の軽減を図るなど、子育てしやすい住まいや環境を整備することにより、誰もが安心して住み続けられる地域の実現を目指してまいります。

ここで多世代同居・近居の取り組みを推進している他自治体を紹介させて頂きました。今回の質問を行うにあたっては、5つの先行自治体(品川区、千代田区、松戸市、つくばみらい市、福井市)の視察を実施させて頂きました。

どの自治体も費用対効果はどうなのか?この制度を使ったどれだけの誘導が図れたのかといった効果測定が議会では話合われており、それぞれの自治体がどのような課題を抱えているのかもヒアリングさせて頂きました。

川崎独自の施策構築に向けて大きな一歩!!

私が視察を実施した多世代同居、近居事業を実施している他の自治体においては、共助関係の成立による「子育て支援、働き方、高齢者の見守り」といった面で成果を出していました。他の自治体での取組みを参考にしつつ、是非、川崎市らしい事業となるよう近居、同居の促進に向けた検討を進めていくべきと考えますが、まちづくり局長に見解と今後の取組みを伺います。

親世帯と子世帯の近居や同居につきましては、子世帯にとっては親世帯からの支援により働きながら子育てしやすい環境が創出され、親世帯にとっても生きがいのある豊かな生活の享受に繋がるなど、様々な効果が期待できることから、そのような環境を整備することは重要な取組みであると認識しており、子育て世帯等の定住促進にも繋がるものと考えております。

このため、アンケート調査結果や他都市の先進事例の分析を適切に行うとともに、住宅政策審議会での議論も踏まえながら、近居の促進をはじめとした子育て世帯の市外への転出の抑制に資する本市独自の効果的な施策を関係局と連携して構築してまいりたいと考えております。

このため、アンケート調査結果や他都市の先進事例の分析を適切に行うとともに、住宅政策審議会での議論も踏まえながら、近居の促進をはじめとした子育て世帯の市外への転出の抑制に資する本市独自の効果的な施策を関係局と連携して構築してまいりたいと考えております。

多世代同居・近居の取組を推進する立場で、議会で深く取り上げたのは初めてでしたが、市の全体的な考え方・方向性とも合致しており、非常に前向きで建設的なやり取りが出来ました。市独自の施策構築が一刻も早く進むことを期待します。

本日も長文、最後までお付き合い頂き、有難うございました。

-1024x724.jpg)

-1024x724.jpg)

-1024x724.jpg)

-150x150.jpg)

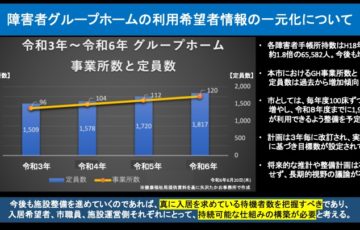

一方で、平成37年以降には生産年齢人口が減少し、高齢者人口の増加も相まって急速に少子高齢化が進むことが予測されている点や、平成27年時点での本市の総世帯数約69万世帯のうち、半数以上を占める核家族世帯数は、年々増加の一途を辿っております。同年に公表された国勢調査結果では、夫婦のいる一般世帯(約32.3万)の内、共働き世帯は約14.3万世帯で、全体の48.8%(平成22年前回調査4.4ポイント上昇)しています。核家族世帯、共働き世帯の増加が進む事はそれだけを抜き出して良い悪いという話は出来ませんが、対外的には子育て世代が多く流入してきているというイメージがある本市の子育て環境に様々な影響が出てきているのではないか?と疑念が湧いてきます。

そこで、本市における「子育て世帯の転出入の状況」を区別の状況も含め、まちづくり局長に伺います。また、この状況は何が原因と分析されているのか伺います。