みなさん、こんばんは。川崎市議会議員(宮前区選出)の矢沢孝雄です。

連日猛暑が続いていますね。

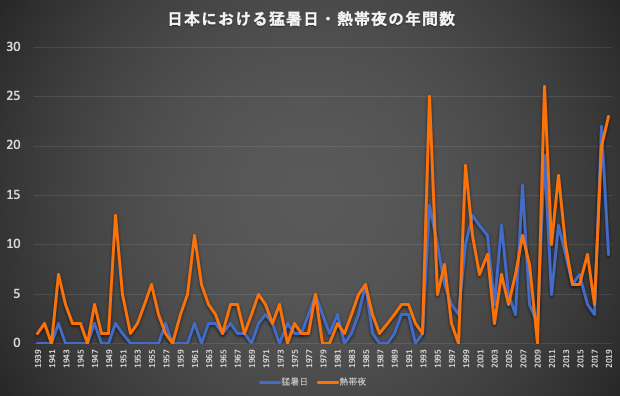

毎年のように、「昔と比べて明らかに暑くなった!」と思っていたり、人との会話の中でも自然とそういった言葉が出てくるわけですが、本当にそうなのか?実際に気象庁のサイトから調べて見ました。

気象庁が公開している1939年(昭和14年)〜2019年(平成31)までの、猛暑日及び熱帯夜の年間回数をグラフにしてみました。

※猛暑日とは日最高気温が35℃以上の日、指標の熱帯夜の定義は日最低気温が25℃以上の日

気象庁公開データより

これを見る限り、猛暑日・熱帯夜の両方が1993年あたりから回数としては伸びていることがわかります。

因みに猛暑日の多かった年をランキングで並べてみると、

1位 2018年 22回

2位 2010年 19回

3位 2007年 16回

4位 1994年 14回

5位 2000年 13回

ということでした。最高気温は置いておいても、実際に猛暑日、熱帯夜と言える日は多くなってきているかと思います。

年々熱くなっているということを見るなら、年間平均気温の推移でも良かったのかもしれませんが、さささっと調べただけですので、細かいことはあしからず。

前置きが長くなってしまいました。

さて、今回は特に小さい児童生徒を持つ保護者や当事者である子どもからすれば、関心の高い内容かと思う「学校におけるマスク着用について」です。

なぜこの話を?というと、当方が扱う内容は実際に当事者の方々から寄せられた意見や相談が基本となっています。

そういった地域における相談がきっかけとなり、議会質問等に繋がっています。

熱中症が怖いと言われながらも、実際には外せない!?

学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル〜学校の新しい生活様式〜(2020.6.16 Ver.2)

文科省公表の衛生管理マニュアル(Ver.2)にはマスク着用について以下のように記載があります。

「学校教育活動においては、近距離での会話や発生等が必要な場面も生じうることから、飛沫を飛ばさないよう、児童生徒及び教職員は、基本的には常時マスクを着用することが望ましいと考えられます。

ただし、次の場合には、マスクを着用する必要はありません。

1)十分な身体的距離が確保できる場合は、マスクの着用は必要ありません。

2)熱中症などの健康被害が発生する可能性が高いと判断した場合は、マスクを外して下さい。(詳細略)

3)体育の授業においては、マスクの着用は必要ありません。

実際、これに基づき学校側で適切に児童生徒を指導してもらえれば問題ないかと思えますが、実際の現場ではそうはいっていないようでした。

実際にご相談頂いた内容(趣旨)

相談頂いたのは、「子どもの育ちを守る会mitsuami」という新型コロナを契機に現場の教育課題の改善に向けて立ち上がった方々の団体です。時間はすべての人間に平等に与えられていますが、学校生活という限られたかけがえない時間をコロナ禍で過ごす子どもたちにとって大切な投げかけをSNSを中心に行ってくれています。

新型コロナについては、様々な観点があり、何を論じても賛成する人もいれば、反対する人もいる。そういった難しい問題ではありますが、当団体とは現状のご相談を頂いた後、様々な意見交換を行いました。

結果、行政に対する要望書としてまとめていくことを推奨。要望書作成にあたってのアドバイスなどをさせて頂きました。実際に議会にも提出された文言を一部抜粋し、以下記載させていただきます。

また、教育現場では感染対策を緩められないという意識が強く、近隣の目もあるため、指導者や周囲の大人たちが子どもたちに対してマスクを外して良い、との呼びかけができずにいる状態です。

(中略)

登下校時のマスクを外す指導」「特に熱中症リスクが高い状況下では、屋内でも外す指導」を行うことを教育現場、および地域全体に改めて周知していただくことを要望いたします。」

すべての学校の教職員がそうと断定は出来ませんが、教職員側も「基本的には常時マスクを着用することが望ましい」という太字下線部分を意識するあまり、自信をもって「こういったときは外して良いよ!」といった指導が行い難い状態があったのだと思われます。

「身体的距離が十分とれないときはマスクを着用するべき」に変更

8月6日、文科省が公表した「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル〜学校の新しい生活様式〜(2020.8.6 Ver.3)」では、これまで「基本的に常時マスクを着用することが望ましい」という表現から、「身体的距離が十分とれないときはマスクを着用するべき」に変更されました。

さらに注釈として、「※児童生徒等本人が暑さで息苦しいと感じた時などには、マスクを外したり、一時的に片耳だけかけて呼吸したりするなど、自身の判断でも適切に対応できるように指導します。」と追記され、登下校においては、

「小学生など、自分でマスクを外してよいかどうか判断が難しい年齢の子供へは、気温・湿度や暑さ指数(WBGT)が高い日に屋外でマスクを外すよう、積極的に声をかけるなどの指導を行います。その際、人と十分な距離を確保し、会話を控えることについても指導します。」

と表現が熱中症対策を念頭に大幅に変更されました。

この国のマニュアルに基づき、市として各学校長宛ての通達を行っていくと聞いています。

重要なことは、川崎市の各学校現場での指導が適切に行われるかどうかです。当方から、教育委員会担当部局に以下2点について念押し致しました。

・現場で児童生徒に指導する教職員自身が、分かりやすく伝えられるような具体的表現の用意と現場への浸透

・保護者に対して周知伝達方法の検討

※教育委員会健康教育課との打合せの様子

最後に

当たり前といったら当たり前の対応の事かもしれませんが、様々な価値観を持った家庭・児童が集まる公立学校では特に、児童生徒や保護者の対応にあたる教職員の心労は非常に大きいものとなっています。自身としては(例えば、暑い日のマスク着脱について)そう思っていても、お上からの通達が無いと言葉として表現出来ない。マニュアルにない指導をしてしまった結果、万が一が発生した場合の責任が先ず頭をよぎってしまうのだと思います。

公務員として当たり前です。賛否両論あるコロナ禍での対応について、最前線で働く方々がこういった中でも活動しやすい環境にしていく為には、専門家の方々の意見を十分に聞きながら、選挙という手段で市民権を得ている政治家が責任をもって対応にあたらなくてはいけないのだと感じます。

当方も2期5年目にあたりますが、今後も姿勢を崩さず、一市議会議員としてボトムアップ型での活動に努力してまいります。

今回も最後までお付き合い頂き、ありがとうございました。